Daten zum Objekt

Standort

Hinterbrühl/AT Google Maps

Bauherr:in

Marie-Theres Okresek, Tobias Baldauf, Wien/AT

Architektur

AL1 Graf Heiß Rott ArchitektInnen, München/DE, www.al1-architektinnen.debauchplan ).(, Wien/München/AT/DE, www.bauchplan.netgrundstein architekten, Wien/AT, www.grundstein.cc

Statik

Peter Kneidinger, Wien/AT, www.kneidingerpeter.net

Fertigstellung

2010

Typologie

Schnittmuster für ein Haus

Bei ihrem Eigenheim haben die Bauherren wirklich alles anders gemacht als üblich. Wenn sie schon auf dem Land bauten, so dachten sich Marie-Theres Okresek und Tobias Baldauf, dann sollte nicht einfach nur ihr eigenes Einfamilienhaus auf ihrer Bauparzelle in der Hinterbrühl bei Wien stehen, sondern eine urbanere Konfiguration – also zumindest noch eine weitere Einheit für eine zweite Familie. Wenn sie schon auf dem Land bauten, dann sollte bitte so viel Licht wie möglich ins Innere des Hauses fallen können. Diesem Wunsch begegneten sie aber nicht mit riesigen Glasflächen, sondern mit einem Mix aus transparentem Glas und semitransparentem Polycarbonat. Und sie errichteten das Haus in einer Bauweise, die im Osten Österreichs so unüblich ist, dass die angefragten Firmen gleich einmal einen 300-prozentigen Sicherheitsaufschlag einberechneten.

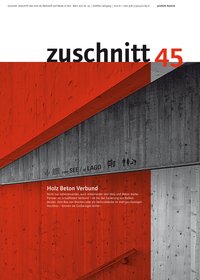

Von der Idee, ihr Haus in Holz-Beton-Verbundbauweise zu errichten und es dann mit Polycarbonatplatten zu verkleiden, ließen sich die Bauherren aber trotzdem nicht abbringen. Schlussendlich betonierten sie, die eigentlich Landschaftsarchitekten und Städteplaner sind, zusammen mit dem befreundeten Bauingenieur Peter Kneidinger Wände und Decken selbst vor Ort und stellten diese mithilfe eines Kranes innerhalb von vier Tagen auf. Der architektonische Grundentwurf für ihr neues Heim stammt von den befreundeten Münchner Architekten al1: zwei Gebäude, das eine mit der Schmalseite zur Straße und zum Garten hin ansteigend, das andere parallel zur Straße orientiert und im Aufriss L-förmig, sodass sich als Gelenk zwischen den beiden Bauteilen ein überdachter Eingangsbereich ergibt. Die Idee, das Haus in Holz-Beton-Verbundbauweise zu bauen, kam von den Wiener Architekten grundstein, die für die Genehmigungsplanung und Materialisierung hinzugezogen wurden. Irene Prieler und Michael Wildmann hatten zu ebendieser Zeit Holz-Beton-Verbunddecken bei der Erweiterung der Karlshofschule in Linz eingesetzt (siehe zuschnitt 34). Von diesem System waren sie so angetan, dass sie es, nachdem sie entdeckt hatten, dass diese Konstruktion auch auf Wände angewendet werden kann, für das Zweifamilienhaus vorschlugen. Durch den Beton habe man gleich die nötige Speichermasse, so Prieler, die Fassadenplatten könnten direkt auf die Holzsteher montiert und der Innenraum von 8,5 Metern Breite durch die Holz-Beton-Verbundecken stützenfrei überspannt werden. Der Keller und die beiden Sanitärkerne sind aus Stahlbeton, die Außenhülle ist aus Holz-Beton-Verbund. Die Lichte zwischen den Holzstehern (8 x 20 cm) beträgt 42 cm und ist mit Glas, Polycarbonatplatten oder – hinter den Sichtbetonflächen – mit Hanfdämmung ausgefüllt.

Das erste Haus ist fertig und seit etwa einem Jahr von Okresek, Baldauf und ihren drei Kindern bewohnt, der zweite Teil ist noch Baustelle. Dieser wird nun doch als reiner Holzbau errichtet, aber nicht, weil die Bauherren der Holz-Beton-Verbundbauweise überdrüssig geworden wären, sondern weil sie einfach nicht mehr genug Platz auf ihrem Grundstück haben, um die Wände und Decken selbst zu betonieren. Für den ersten Bauabschnitt wurden die Bauteile in drei Schritten betoniert. Das ganze Grundstück war eine einzige Outdoor-Werkstätte. Erst wurden die Decken fabriziert, dafür wurden die Leimbinder ausgelegt – in die die Holzbaufirma bereits die Schubbewehrung aus Streckmetall eingeklebt hatte –, und dann wurde betoniert. In einer zweiten und dritten Schicht kamen die Wände dran.

Wird in der Nachbarschaft gebaut, sind die Anrainer immer besonders aufmerksam, und bei einer solch ungewöhnlichen Herangehensweise sind sie es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Die vielen jungen Leute (meist Freunde der Bauherren), die beim Betonieren mithalfen und die Tatsache, dass man nicht gleich erkennen konnte, wohin diese Beschäftigung führen würde, machte sie stutzig. Einige glaubten sogar, es handle sich um eine Arbeit mit schwer erziehbaren Jugendlichen. Und als das Haus dann innerhalb von vier Tagen im Rohbau dastand, trauten sie ihren Augen nicht. Heute ist es als das Plastikhaus in der Hinterbrühl bekannt. Im Inneren dagegen dominiert nicht das Plastik, hier herrscht ein ganz anderer Eindruck: Der gesamte Fußboden ist als Stampflehmboden ausgeführt und tritt mit den Sichtbetonflächen, den Polycarbonatkästen und der Holzkonstruktion in einen lebendigen Dialog. Bis auf den massiven Sanitärkern sind alle Einbauten als Holzrahmenbau mit Schichtholzplatten beplankt und damit reversibel gehalten.