Daten zum Objekt

Standort

Ballwil/CH Google Maps

Bauherr:in

Gemeinde Ballwil, Ballwil/CH, www.ballwil.ch

Architektur

Fichter & Salzmann Architekten, Zürich/CH, www.fiechtersalzmann.ch

Statik

Lauber Ingenieure AG, Luzern/CH, www.lauber-ing.ch

Holzbau

Ideal Holzbau AG, Ballwil/CH, www.ideal-holzbau.chHolzbau Meier AG, Mühlau/CH, www.holzbau-meier.ch

Fertigstellung

2015

Typologie

Fichte, rot lasiert

Ballwil ist eine mittelgroße Gemeinde im Kanton Luzern mit rund 2.800 Einwohnern. Hier beginnt wie überall auf dem Lande Architektur auch einmal im Gemeindesaal. Zur Debatte stand die Erweiterung der bestehenden Schulanlage mit Bauten aus den 1950er bis 1990er Jahren. Denn in der Schweiz bezahlt die Gemeinde aus ihren Steuereinnahmen den Schulbetrieb ohne Zuschüsse selbst, einschließlich der Infrastruktur. Weniger Ausgaben bedeutet für die Bürger unmittelbar, weniger Steuern bezahlen zu müssen. Und so wurde nach einer sehr lebhaften Debatte in der Gemeindeversammlung aus einem Wettbewerbsbeitrag mit einer Kostenschätzung von 12,3 Mio. Franken ein Baukredit von 8,5 Mio.

Fiechter & Salzmann Architekten schufen mit ihrem Erstling aber gleich das Kunststück, trotz Reduktion zeitgenössische Architektur zu schaffen, auch wenn für die räumliche Setzung des Raumprogramms in zwei Gebäuden wichtiges Volumen verloren ging. Dass sich der reine Holzbau für das kleinere Volumen aus Kostengründen durchsetzte, ist eine nette Fußnote. Das größere Volumen hat einen Betonkern mit vorgehängter Holzfassade.

Vorbilder für den architektonischen Ausdruck ihres Projekts fanden sie in den ländlichen Schweizer Bauten des 19. Jahrhunderts und, was die Bauherrschaft noch mehr faszinierte, in der japanischen Tradition des Holzbaus. Den Architekten gelang es, zwischen diesen tradierten Bildern und der Gegenwart zu changieren beziehungsweise sie modern zu interpretieren.

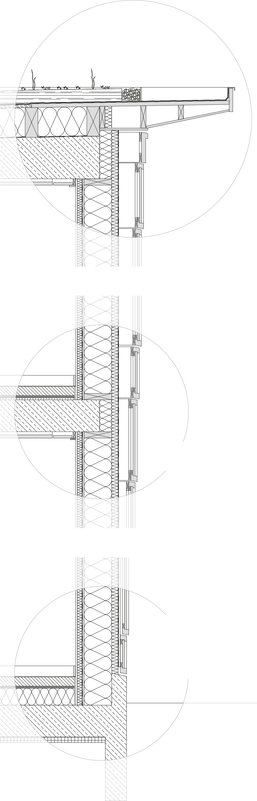

In der Überarbeitung des Wettbewerbsbeitrags blieben das Prinzip der klassizistisch gezeichneten Fassade und die großen Vordächer erhalten. Die naturbelassene Lärche als Fassadenmaterial und der damit verbundene Alterungsprozess hingegen überzeugten die Baukommission des Dorfes nicht. Zu stark war das Bild der »unedlen« Scheunen und Bauernhäuser in der Umgebung. So entstand eine Fassadenarchitektur mit unterschiedlich hohen, geschlossenen Kassetten, ergänzt um Felder mit dem offenen Rautenmuster der lokalen Scheunen, die die dahinterliegenden Belüftungselemente der Aula schützen. Die hinterlüftete Fassade in Fichtenholz wurde mit einer Mittelschichtlasur behandelt. Das Rot orientiert sich an der Farbe eines älteren Holzbaus in der näheren Umgebung der Schule. Wichtige Elemente des konstruktiven Holzschutzes sind das 80 cm auskragende Vordach sowie das Zurückspringen der Kassetten von oben nach unten um jeweils 2 cm, sodass das Wasser gut abtropfen kann. Ergänzt wird der Holzschutz durch die Verwendung von acetyliertem Holz, das durch ein chemisches Verfahren widerstandsfähiger gegen Pilzbefall ist, für die untersten Fensterbänke.

Beschichtungen

Mittelschichtlasuren und deckende Beschichtungen bilden geschlossene Anstrichfilme, wodurch ein gewisser Feuchteschutz erreicht wird. Während bei Lasuren die Holzstruktur erkennbar bleibt, ergeben deckende Beschichtungen einheitlich gefärbte Oberflächen in vielen Farbtönen. Sie bieten einen besonders guten uv-Schutz und ergeben daher sehr dauerhafte Anstriche. Gute Ergebnisse gibt es auch auf sägerauen Oberflächen, auf denen sich eine besonders gute Verzahnung des Beschichtungsfilms mit dem Holzuntergrund einstellt.

Die aktuellen Ergebnisse bestätigen die lange Haltbarkeit deckender Beschichtungen. Dabei schneiden werkseitig applizierte Beschichtungen wesentlich besser ab als händisch mittels Pinsel applizierte Anstriche. Die industriell beschichteten Profilbretter in weißer Farbe waren im Versuch auch nach zehn Jahren Bewitterung noch in einem hervorragenden Zustand. Je nach Farbton und Exponiertheit ist bei deckenden Beschichtungen eine Wartung erst nach acht bis 15 Jahren erforderlich. Dann müssen allerdings der Altanstrich gut angeschliffen und schlecht haftende Beschichtungen entfernt werden. Zu beachten ist, dass auch im Zuge der Wartung die für den Außenbereich empfohlene Schichtdicke von maximal 60 µm nicht überschritten wird. Text: Holzforschung Austria/Claudia Koch