Daten zum Objekt

Standort

Zürich/CH Google Maps

Bauherr:in

Zoo Zürich AG, Zürich/CH

Architektur

Markus Schietsch Architekten, Zürich/CH, www.markusschietsch.com

Statik

WaltGalmarini AG, Zürich/CH, www.waltgalmarini.ch

Holzbau

Implenia AG, Dietlikon/CH, www.implenia.comStrabag AG, Schlieren/CH, www.strabag.ch

Landschaftsplanung

Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Städtebau, Zürich/CH, www.lorenzeuster.ch

Spannweite

ca. 84 m

Fertigstellung

2014

Typologie

Plattenförmige Kuppelschale

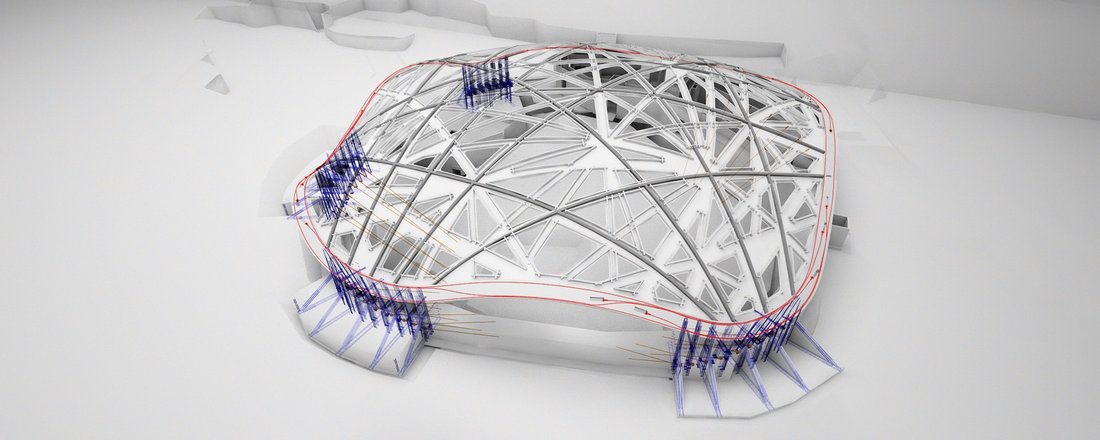

Der Weg bis zur Eröffnung des Elefantenparks mit dem Namen Kaeng Krachan war lang und steinig. Denn eine Anlage in dieser Form gab es noch nie. Der Bau ist ein Prototyp in Bezug auf die Bauaufgabe, die Konzeption und die Konstruktion. Weder Bauherrschaft noch Planer konnten auf Erfahrungen anderer zurückgreifen, geschweige denn sie ins Projekt einfließen lassen. Die Tour de Force begann schon beim abfallenden Gelände nördlich der bestehenden Zooanlagen. Es war eine Herausforderung für die Einbettung des Parks. Der Park fängt das natürliche Gefälle auf, denn die Außenanlage und die Halle sind in den Hang hineingetreppt. Der Besucherweg ist das Rückgrat der Inszenierung dieser künstlichen Natur. Er mäandriert durch die Anlage und gibt an gezielt gewählten Orten Blicke durch einen neuen »Wald« auf einzelne Elemente frei. Ziel der Szenografie ist, dass die Besucher den Elefantenpark nicht auf einen Blick erfassen. Sie sollen das Gefühl haben, aus dem Blätterdickicht auf eine Lichtung zu schauen. Dieses Schauerlebnis steigert sich häppchenweise bis zum Höhepunkt Halle. Die spektakuläre Halle besteht auf den ersten Blick nur aus einer durchlöcherten Holzschalenkonstruktion. Diese soll an ein Blätterdach erinnern und sorgt für ein Spiel von Licht und Schatten. Die Schale überspannt bis zu 88 Meter, ihre Form folgt der statischen Ideallinie. Gebaut wurde die Konstruktion aus drei Lagen 8 cm dicken, jeweils um 60 Grad gedrehten Holz-Mehrschichtplatten, die die tragende Schicht bilden. Die Platten wurden im Werk zugeschnitten und auf der Baustelle auf die gekrümmte Schalung gebogen. Ursprünglich sollten fünf baumartige Stützen im Inneren das 6.800 m2 große Dach tragen. Im Lauf des Projekts wurde daraus die elegantere und effizientere, weil selbsttragende Schale. Die statische Pièce de Résistance ist ihr wellenförmiger, 270 Meter langer und auf 200 Tonnen vorgespannter Ringbalken aus Beton. Weil er etwa bei der Lodge einen größeren oder beim Besuchereingang einen kleineren Bogen schlägt, kann er die Spreizkräfte der Schale nicht auf einer Ebene abtragen. Enorme, im Untergeschoss eingespannte Betonscheiben fangen sie deshalb auf.

Die Abtragung der Dachlasten nicht einfacher machen die 271 unterschiedlichen polygonalen Oberlichter. Sie durchlöchern rund ein Drittel der Dachfläche. Ihre Anordnung scheint zufällig, doch linear durchgehende Bögen sind im Öffnungswirrwarr zu erkennen – wenn man sie sucht. Um auf eventuelle Verschiebungen flexibel reagieren zu können, haben Zimmerleute die Oberlichter – zumindest aus den unteren der drei Holzschichten – auf der Baustelle mit der Motorsäge direkt aus der Schale herausgesägt. Die Holzlagen sind mit hundert Nägeln pro Quadratmeter untereinander verbunden, so können sie auch Schubkräfte übertragen. Um Gewicht zu sparen, sind die Öffnungen nicht verglast, sondern mit bis zu 35 m2 grossen, UV-durchlässigen Luftkissen gefüllt. Sie müssen konstant aufgeblasen werden, was wiederum zwei Kompressoren in den Technikkatakomben unter dem 80 cm dicken Sanderdboden erfordert.

»Von der Dachschale des Elefantenhauses gibt es ein Abbild in der Natur, den Schildkrötenpanzer. Das war uns zu Beginn zwar nicht bewusst und diese Referenz war auch nicht gewollt. Wenn man eine Freiform so gestaltet, dass die Kräfte dem natürlichen Druckverlauf entsprechend abgetragen werden, findet man oft Analogien dafür in der Natur.«

Carlo Galmarini, Tragwerksplaner

»Ohne Architektur gäbe es kein Tragwerk, ohne Tragwerk kein Dach, ohne Landschaft kein Projekt. Die Umsetzung unserer architektonischen Ideen war nur durch die enge Zusammenarbeit aller Planer möglich. Die Dachform und -struktur entstand im intensiven und monatelangen Austausch zwischen uns, dem Ingenieur und dem Landschaftsarchitekten.«

Markus Schietsch, Architekt

Monitoring

Dehnungssensoren sind im umlaufenden Betonrand des Dachs an der Bewehrung angebracht, mit denen die Beanspruchung über ein Webinterface in Echtzeit kontrolliert werden kann. Im Holztragwerk sind Feuchtesensoren integriert, um die Entwicklung der Holzausgleichsfeuchte aufzuzeichnen, vor allem um sicherzugehen, dass die Nutzung mit vielen Pflanzen und Wasserbecken nicht zu einer kritischen Auffeuchtung der Konstruktion führt. Wie erwartet ist dies nicht der Fall – die Holzfeuchtigkeit schwankt um 8 Prozent.

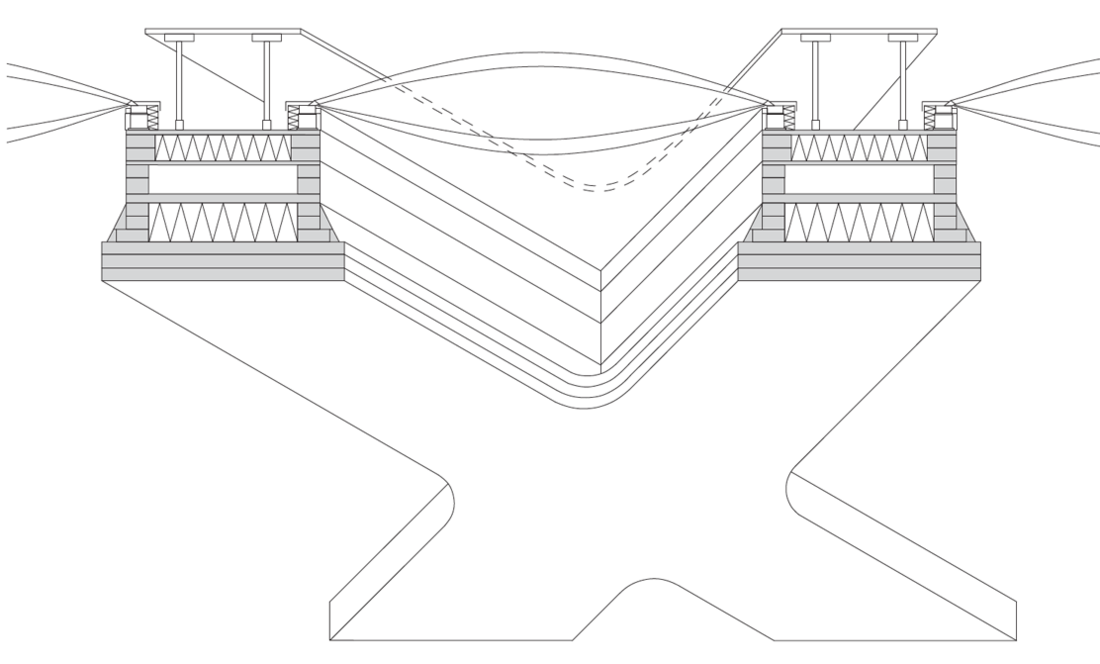

Dachabdichtung bzw. ETFE-Kissen

zementgebundene Spanplatte 28 mm

Rippen aus Vollholz 190 mm, dazwischen Wärmedämmung

Holzwerkstoffplatte

Rippen 180 mm, dazwischen Installationsebene

Furnierschichtholz 57 mm

Rippen 240 mm, dazwischen Wärmedämmung

drei Lagen Dreischichtplatten 240 mm

Text und Zitate

sind Auszüge aus dem Artikel »Einfach kompliziert« von Roderick Hönig, erschienen in Hochparterre 5/2014. www.hochparterre.ch