Dass das neue Dach jetzt nur noch die richtige Farbe zu bekommen brauche, und dass Sonne, Wind und Wetter schon dafür sorgen werden, so kann man im Vorarlbergerischen die Männer reden hören, die sich noch auf das Schindeln verstehen. Wenn sie an einem Spätsommerabend müde von den vielleicht 50 Quadratmetern Tagwerk ihr Dachdeckerbeil, mit dem sie zusammen zweieinhalb-, dreitausend Schindeln drei- oder vierfach verlegt und mit je einem Nagel fixiert haben, aus der Hand legen, dann richten sich die Blicke nach dem strahlend hellen Dach. Ein frisch gedecktes Schindeldach ist ein unübersehbares Signal in der Landschaft, und im Abendlicht darf es dann schon einmal so richtig golden funkeln, dass auch die Bewohner der anderen Talseite sehen, was man geleistet hat. Aber man weiß dort auch um die notwendige Vergänglichkeit dieses Glanzes.

Übers Jahr wird er dahin sein, das Dach - selbst die widerspenstigste Schindel - wird sich gelegt haben und sich in den kommenden fünfundzwanzig oder dreißig Jahren je nach Lage und Ausrichtung des Daches beharrlich von einem silberschimmernden Grau in Richtung Schwarz verändern. Sind die Männer älter (und das sind sie meistens, weil die Jüngeren nicht über die Zeit und oft auch nicht mehr über Wissen und Fertigkeit verfügen), gehört daher zu einer solchen Feierabendbilanz auf der Hausbank auch die Feststellung, dass man dieses Dach in seinem Leben nicht wird nochmals decken müssen.

Die Gelassenheit, mit der man überall dort, wo Holz selbstverständlicher (und daher auch nicht viel beredter) Baustoff geblieben ist, das Material der Alterung überlässt, steht in seltsamem Widerspruch zu den gängig gewordenen Umgangsformen mit alterndem Holz. Unser Verhältnis zur Holzalterung ist nämlich höchst zwiespältig, kein Wunder, das ist ja auch unsere Beziehung zum Holz an sich. Wir begegnen ihm mit der emotionalen Wertschätzung für das Natürliche, setzen dabei aber alle unsere Kultur ein, um die Natur in Schranken zu halten. Wir schätzen das Gewachsene, hätten aber gerne ein Holz, das weder schwindet noch arbeitet, wir schwärmen für das Unverwechselbare und Authentische, können es aber eigentlich gar nicht homogen genug haben, wir reden von der Lebendigkeit des Materials, aber wehe, wenn es Anzeichen von Leben zu zeigen beginnt. Holz atmet, sagen wir, aber dass es umgekehrt auch aufnimmt (Olivenöl- und Tomatenflecken, Nikotin und Luftschadstoffe, den »Wasserschaden« und die Bodenfeuchte) begeistert uns schon weniger. Um schließlich das Paradox noch in zeitgenössische ökologische Terminologien zu wenden: Wir schätzen die Nachhaltigkeit, die nachwachsenden Rohstoffen nachgesagt wird, verwechseln Nachhaltigkeit aber mit Unvergänglichkeit (und behandeln dafür den Rohstoff dermaßen, dass von nachhaltigem Umgang nicht mehr die Rede sein kann). Abbaubar ja, aber nur auf Zuruf, und brennbar soll es bitte auch nicht sein.

Handwerk, Industrie und Hausfrauen haben daher früh schon nach Möglichkeiten Ausschau gehalten, Holz unter Beibehaltung seines Anscheins zu ersetzen: Das geschah zunächst einmal - wie im Fall der seit dem Historismus so beliebten Lasuren auf Möbeln, Tür- und Fensterstöcken - unter Vortäuschung edlerer Holzarten. So wurde aus der weichen Fichte eine Eiche, der Schmierseife und Scheuerlappen nichts anhaben konnten und die sich mit wenig Aufwand, falls nötig, wieder erneuern ließ. Kunstharzbeschichtungen, mit Holzmaserungen schöner und natürlicher als das ausgesuchteste Furnier bedruckt, überzogen nach dem Zweiten Weltkrieg bald alles, was zwar aus Holz sein wollte, aber den neuen Anforderungen an Pflegeleichtigkeit und Hygiene nicht mehr entsprach. Und als der Holzdekor einmal Kühlschränke, die Flanken amerikanischer Kombis und selbst Thermoskannen oder Toaster erreicht hatte, ließ sich auch schon mit selbstklebenden Folien verschönern, was nicht mehr zeitgenössischer Holzästhetik gehorchte.

Das Paradox von gewollter Anmut und gemiedenem Effekt liegt also in einem Umgang mit dem Material, dem mit der Selbstverständlichkeit auch seine Unschuld abhanden gekommen ist. Der Holzbau erscheint nämlich jenseits einer vormodern anonymen Architektur durch das gesamte 20. Jahrhundert hindurch weniger als gebaute Organisation sozialen Raums, sondern als Versuch, eine Architektur der Merkmale zu schaffen. Das beginnt bei den Architekten der Nationalromantik und des Heimatstils, die über die Symbolik von Formen und Materialien erst die eigentliche Gestalt ihrer Bauten imaginiert haben. Dunkles Holz, patiniert oder in angeblich überlieferten Farben und dadurch wie die gesamte Bauidee jeder Geschichtlichkeit enthoben, ist dabei ein mit Kalkül gebrauchtes Leitmotiv, das vermittelt über Stimmungen Auskunft zu den Funktionen geben soll und sich dabei auf ein assoziatives Prinzip verlassen kann: Bruchsteinsockel, ornamentierte Erker, holzverschalter Giebel oder auch: Bundwerk, gefrieste Traufen, Dachreiter.

Nach diesem Prinzip, nur ohne die oft gestalterische Qualität im Detail, wird später ein Großteil der alpenländischen Tourismusarchitektur organisiert sein. Sie wird Holz als Affiche gebrauchen, das Tradition und lokale Erdung verspricht, und es wird lange dauern, bis sie es wieder konstruktiv und vor allem ohne retrospektive Gestik zu gebrauchen lernt. Auch der Weg von den deutschen Weinstuben und deren behaglicher Wärme gegen die vermeintliche Kälte der Zivilisation verbreitenden Gruppenzimmer einer tanz-, sanges- und naturbegeisterten Jugendbewegung zu den beliebten »Kellerstüberln« der Wiener Nachkriegsjahrzehnte ist nicht weit.

Wo Holz vor allem Stimmungen erzeugen sollte, hatten bald auch geschroppte und gerußte Hohlbalken (hinter denen sich Stahlträger verbargen) und Täfelholz, dem mit Sandstrahlen und Flämmen zu künstlichem Alter verholfen wurde, ihren Platz. In den siebziger und achtziger Jahren dann wechselten abbruchreife Stallbauten als Ganzes in die Stimmungsdekoration, ihre alten Balken schufen die Atmosphäre, von der man glaubte, sie entspräche verlorener Gemütlichkeit. Und was an Abbruchholz auf diese Art nicht mehr zu verwerten war, floss in eine florierende Industrie »antiker« Bilderrahmen: da war nun auch das (freilich vielfach überlackte) Wurmloch plötzlich ein Zeichen würdigen Alters. Die Ästhetik alten Holzes ist höchst selektiv. Während die sonnengebräunte Alm auf grüner Matte zum Kanon des Schönsten gehört, was Natur und Kultur hierzulande zustande gebracht haben, blieb der Reiz grüngrauer Bretterverschläge an den Wetterseiten schattseitiger Keuschen lange ambitioniert kulturkritischen Schwarzweiß-Fotografen vorbehalten.

Das alles ist in seiner Gleichzeitigkeit Teil der Moderne und gehört ihr nicht weniger an als die Verachtung von Holz als ästhetisch antiquiert, ökonomisch überholt und technisch unberechenbar. Und es fließen in unseren wechselnden Vorstellungen vom ehrlichen, vom authentischen Umgang mit Holz sozial ausgehandelte Geschmackslagen und die immer auch von der Gegenwart her entwickelten Vorstellungen vom natürlichen Früher zusammen. Daher sieht es ja selbst in den Küchen mancher Heimatmuseen inzwischen so freundlich nach frisch gebürstetem Holz und hell gekalkten Wänden aus wie in den Sommerhäusern des gebildeten Mittelstandes. Und daher haben ja auch nicht nur die IKEA-orientierten Hobbyrestauratoren sich dem Ablaugen verschrieben (und dabei die Entdeckung machen müssen, dass die freigelegten Weichholzmöbel mit ihren Kittstellen und Asteinsätzen einstmals ausnahmslos für den Anstrich gebaut worden sind). Holz ist in der Vergangenheit keinesfalls immer mit jener Offenheit eingesetzt worden, wie wir sie aus dem Architekturethos der Moderne abzuleiten versucht sind. Im eingangs erwähnten Montafon etwa sind - um nur ein Beispiel zu nennen - im 17. und 18. Jahrhundert in Blockbauweise errichtete Häuser mit einer dicken Schale aus Putz versehen worden. Aber wohl nicht aus Gründen des Feuerschutzes, wie lange vermutet wurde, sondern quasi aus Standesgründen, und um es den prächtigeren Steinbauten »romanischer« Art gleichzutun.

Auch und gerade auf dem Land ist Holz in Innenräumen lange verborgen und der natürlichen Alterung entzogen worden. Manche Bauernstube, die heute im Freilichtmuseum oder als Aufputz erlebnisorientierter Gastronomie wie frisch aus den bedächtigen Händen eines vorindustriellen Tischlermeisters erscheinen mag, hat einen Gutteil ihres Daseins unter Schichten von Ölanstrichen gefristet - Schichten, die Wände, Decken und sogar Dielenböden bedeckten. Seit dem späten 19. Jahrhundert waren die Anstriche gerne in modisch wechselnden Farbtönen zwischen beige, grau und braun gehalten. Farben, die heute an die Lacke in alten Bahnwaggons erinnern und sich so gar nicht in unser Bild von Ländlichkeit fügen wollen. Arm war damals, wer nur von Holz umgeben war; es bedurfte des romantischen Paradigmenwechsels, um das nackte, das unbehandelte Holz als schön und wertvoll zu nobilitieren. Im Gegensatz zu Skandinavien, zu den Niederlanden oder auch zu den Schweizer Städten, wo ein bürgerlicher Geschmack heute noch die elegante Zurückhaltung vorzugsweise graulackierter Türen und Täfelungen zu ästimieren weiß, sind in Österreich die meisten Erinnerungen an einen nichtrustikalen Holzeinsatz getilgt worden.

Die Bauforschung, oft in Verbindung mit den großen europäischen Freilichtmuseen betrieben, hat in den vergangenen Jahren unter anderem zwei wirklich beeindruckende Ergebnisse gebracht: Zum einen konnte sie durch die exakten Methoden der Holzalterbestimmung (Dendrochronologie) und dank einer mit geradezu kriminalistischen Mitteln betriebenen Gefügeforschung einen nach seinem Umfang noch vor wenigen Jahren ungeahnten mittelalterlichen Baubestand identifizieren. Zum anderen hat sie mit Aussagen zur Farbigkeit historischer Bauten verblüfft. Sie wird aber damit, weil solches gängigen Bildern historischen Bauens und Wohnens zuwider läuft, wohl ähnlich ungehört bleiben, wie die Befunde und Debatten des 19. Jahrhunderts über die Farbigkeit der antiken Tempel. Daneben konnten die Analysen bestätigen, was immer schon geahnt hat, wer je beispielsweise den Dachstuhl eines frühneuzeitlichen Stadthauses oder einen alpinen Blockbau eingehend gesichtet hat: Holz in sekundärer und tertiärer Verwendung war weniger die Ausnahme denn die Regel. Was Abbrüche freigaben und Lawinen zusammenwarfen, wurde nach Möglichkeit an anderer Stelle wieder eingesetzt.

Allmählich eignen sich die erwähnten Museen auch die Prinzipien des jüngeren Denkmalschutzes an, nach denen es nicht um die spurenfreie Rekonstruktion eines vermeintlichen Urzustandes, sondern um sichtbare Historizität geht. Von Besucherseite nicht immer geschätzt, werden nun vermehrt Schichten vergangener Nutzungen – Tapeten, Anstriche, Umbauspuren – sichtbar gelassen, und man hat auch erkannt, dass ein durch neues Holz ersetzter Balken nicht weniger ehranrührig ist als die Verwandlung von substanzlos gewordenem Holz in Kunststoff (durch die Injektion von Kunstharzen). Unsere europäischen Echtheitsvorstellungen, die stark von katholischem Reliquienkult und der Heiligkeit des Materials geprägt wurden, sind aber noch weit davon entfernt, ein Gebäude als authentisch anzuerkennen, das im Verlauf von Jahrhunderten unter Beibehaltung der Form wiederkehrend aus neuem Holz errichtet wird. Dennoch begegnen wir solchen Praxen: bei der Dacheindeckung mit Fichten- oder Lärchenschindeln wie bei der sukzessiven oder zyklischen Ersetzung eines »Bretterschirms«, des einfachsten Fassadenschutzes aus Holz. Selbst bei den berühmten Holzkirchen des europäischen Nordens werden von Zeit zu Zeit die gezimmerten Einfriedungen ersetzt. Aber wo sind die Beispiele für solche Praxis in der Gegenwart?

Die Vorarlberger Architekten, denen der Holzbau fast zum Stigma geworden wäre, wenn es ihnen nicht rechtzeitig gelungen wäre, das Material von überkommenen Formen zu lösen und der »Regionalität« zu entziehen, könnten mit Erzählungen über den Umgang mit der Holzalterung ganze Bücher füllen: Ihre einstmals als »Vogelehüser« (Vogelhäuser) und »Hennaställ« (Hühnerställe) verhandelten Bauten haben ja nicht nur den ökonomischen und ökologischen Anschluss an Traditionen des Holzbaus gesucht, sondern auch symbolische Ordnungen – populäre und avancierte gleichermaßen – umgestoßen. Sie verstießen gegen die Vorstellung, dass ein Haus bestenfalls auf der Wetterseite mit rohen Brettern angeschlagen sein darf, das sonst aber nur Ställen und Stadeln zusteht. Und gleichzeitig verstießen sie gegen die selbstauferlegte Zurückhaltung der Moderne in Sachen Materialwahl, nach der Holz als Baustoff ländlich, antiurban und antimodern kodiert sei. Ihr Holzeinsatz – und längst haben sie Mitstreiter und Nachfolger außerhalb des Landes gefunden – verlangt Bauherren und Bewohnern einiges ab: bewusst wurde nicht immer für die Ewigkeit gebaut, sondern flexibel und die Halbwertszeiten von gegenwärtig bestimmenden Bedürfnissen (und Familien) bedenkend. Ganz bewusst wurden auch die in der modernen Baupraxis und ihren Materialien angelegten Versuche, der Endlichkeit zu entkommen, hintertrieben.

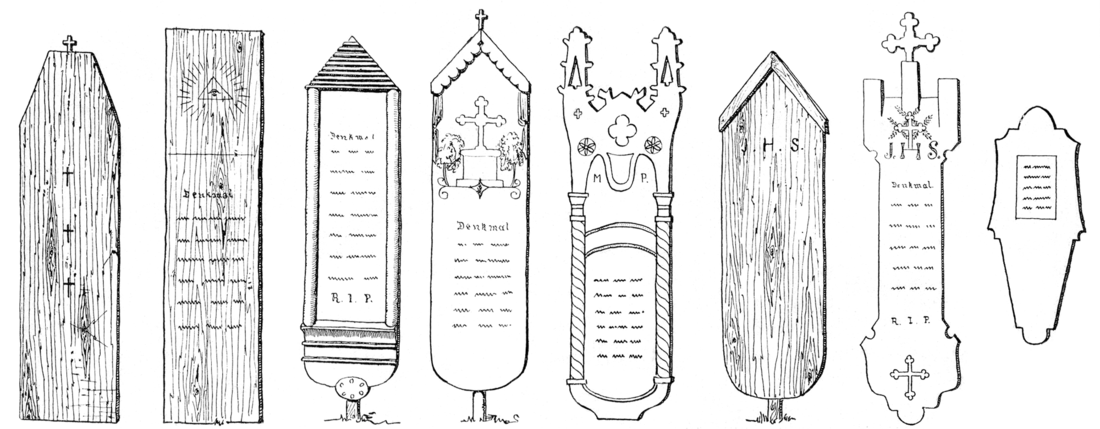

Alterndes Holz kann schließlich auch ein Hinweis auf die Vergänglichkeit des Daseins sein. Das kann man etwa an der Stilllebensmalerei sehen, oder aber an den einstmals besonders für Teile Bayerns, Böhmens und Österreichs so berühmten Totenbrettern. Als Sarg- oder Bahrbretter waren sie tabuisiert und von einer weiteren Verwendung ausgeschlossen. Ihre Entsorgung musste auf»natürlichem« Wege geschehen, und so wurden sie angeblich oft einfach in die Wiese oder als Steghölzer über kleine Bäche gelegt. Erst im 19. Jahrhundert sind sie dann – symbolfreudig bemalt und mit anspielungsreichen Sinnsprüchen versehen – an Hauswänden, Wegrändern und Kapellen dem langsamen Verfall preisgegeben worden, gleichzeitig eine Zeitlang die Erinnerung an die Verstorbenen aufrecht erhaltend. Holzaltern als Todeszeichen: Auch das immer mit Skepsis zu genießende »Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens« bezeichnet 1931 den Holzwurm als Todesomen, nennt dafür Belege aus ganz Europa von »Dood kloppertje«, über»Totenuhr« bis»Dengelmännle« und will wissen, dass»das unheimliche Ticken des unsichtbaren Insekts vom Volke als Todesomen gedeutet [wird] und namentlich auf abergläubische Kranke beängstigend [wirkt]«. Hält Holzschutz so mit Bläue, Fäulnis,»Anobium pertinax« und Konsorten auch den Vanitasgedanken von uns fern? Wer weiß, er ist jedenfalls hilfreich, wenn es um die Bestandsicherung an irdischen Gütern geht.

In einer fiktiven Liste der Dinge, wie sie die moderne Warenwelt hervorgebracht hat, nähmen Utensilien, deren Funktion zuvorderst im Schützen und Bewahren – nämlich von anderen Dingen – liegt, eine wichtige Rolle ein. Dazu gehören natürlich auch Wachstuchdecken, an denen nicht nur Hände und Arme kleben bleiben, sondern unter denen auch alte Tischplatten aus Nuss und Ahorn unsichtbar zu schwitzen beginnen, und dazu gehören auch die Screens aus Acrylglas, die sich bei schlechtem Wetter nicht nur über die Geranienpracht schwenken lassen, sondern auch gleich über das ohnehin mehrfach druckimprägnierte und dazu noch nachbehandelte Balkongeländer. Selbst die neuen Gartenmöbel aus feinstem Tropenholz kommen nicht ohne Houssen aus.

Wie hölzern Holz sein darf und wie jugentlich es zu erscheinen hat, wenn es allmählich alt werden will, ist eine Frage, die stets von neuem zu verhandeln ist. Neben den vernünpftigen Antworten, die einmal in diese und ein andermal in jene Richtung ausschlagen mögen, weil sie auch ganz private Sphären: Ob ein neuer Esstisch in Anbetracht unserer als potentielle Zerstörer ausgemachten Fräuleins lackiert oder geölt werden soll, oder ob er doch besser unbehandelt bleibst - diese Frage behandelt meine Frau und ich derweilen an einer finnischen Feinschalplatte.