Immer wieder wollen wir uns selbst davon überzeugen, dass älter besser ist, aber nur selten will es uns gelingen. Sehen wir mal ganz davon ab, dass von allen Seiten auf uns eintrommelt, »Neu!« sei von vornherein etwas Begehrenswertes. (Da fällt mir der Großvater einer Bekannten ein, der auf die Frage »Was gibt’s Neues?« gerne antwortete: »Wieso – ist das Alte nicht gut genug?«) Lassen wir auch beiseite, dass unter den vielfältigen Gesichtern, die uns überall entgegenlachen, auf Titelseiten, Plakaten oder Monitoren, kaum eines über 25 ist. Nein, auch wenn wir uns allen offensichtlichen und auch geheimen Verführern entziehen können: Es stellt sich trotzdem die Frage, wie wir mit dem Jungsein, mit dem Älterwerden umgehen – mit Letzterem vielleicht umso besser, je näher wir dem Reifestadium kommen und auch dessen Vorteile erkennen können? Es gab ja eine ganze Generation, die mit dem Alten (und das war damals alles, was über dreißig Jahre zählte) nichts anfangen konnte.

Viele davon genießen inzwischen nicht nur die angenehmen Seiten eines vielfältigen, langen Lebens, sie interessieren sich neben vielem anderen für Dinge von Bestand, für Phänomene, die langsam reifen und dadurch, man staune, sogar besser werden. Natürlich fällt uns gleich der Wein ein, auf den wir uns gerne beziehen, wenn wir feststellen: Je älter, desto besser. Wir summen gerne mit, wenn Frank Sinatra über seine Reifeprüfungen singt, die mit 17 begannen und im Herbst seiner Jahre in den Worten gipfeln: »And now I think of my life as vintage wine from fine old kegs.«

Jahrgangswein aus guten alten Fässern. Womit wir den Bogen geschlagen, die Brücke gebaut haben, die Brücke aus Holz. Es gibt andere Materialien, die mit dem Alter besser, schöner, kostbarer werden, wenn wir sie richtig behandeln. Auch Steintempel schätzen wir, über alte Seide streichen wir ehrfürchtig mit den Fingern, vor einer Pfeilspitze aus Eisen mögen wir erschauern, als wäre sie gerade eingeschlagen.

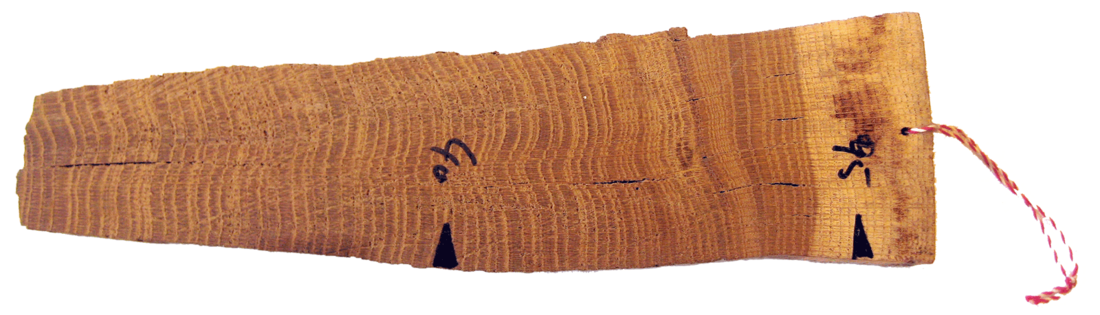

Bei Holz aber kommt noch etwas dazu. Methuselah ist fast 5.000 Jahre alt – und lebt! So heißt eine Pinie in den kalifornischen White Mountains, ein grandioses Schauspiel an Windungen, Färbungen und himmelwärts gewandter Kraft. Sie ist geschützt und kaum erreichbar. Aber auch wenn wir vor einem nur ein paar hundert oder dutzend Jahre alten Baum stehen, spüren wir, dass daran etwas Besonderes und – ganz ohne Pathos – Einzigartiges ist. Es ist die jeweils unverwechselbare, einmalige Struktur der Holzfasern und der Jahresringe, die Maserung, die Tischler, Einrichter, Entwerfer zu Kunstwerken inspiriert. In allen Kulturen, in denen es Bäume gibt, haben sie Traditionen entwickelt, die Holzmuster aufgreifen und veredeln.

Das macht diese Werke wertvoll, so wertvoll, dass sie etwa zu folgender Kurzgeschichte mit grausamer Pointe von Roald Dahl Anlass geben. Es geht um eine wertvolle Kommode aus der Werkstatt des englischen Kunsttischlers Thomas Chippendale. Der Kunsthändler Cyril Boggis entdeckt sie bei Bauern und will sie ihnen um einen Pappenstiel abluchsen. Also erklärt er ihnen, er würde sie um ein paar Pfund kaufen, weil er an den Holzfüßen interessiert sei, der Rest wäre wohl nur als Brennmaterial zu gebrauchen. Man einigt sich, und während er seinen Lieferwagen holt, tun ihm die Bauern den Gefallen und hacken die Kommode zu Kleinholz.

Das tut weh. Wahrscheinlich besonders, weil wir mitfühlen – nicht mit Boggis, dem geschieht es recht, sondern mit der Kommode. Hier geht etwas Unwiederbringliches verloren, und hier spüren wir wohl auch, dass etwas Lebendiges ruiniert worden ist. Oder nehmen wir Biedermeierschränke und -sessel. Ihre oft symmetrisch gestalteten Oberflächen leben immer noch. Wir können in sie Bedeutungen und Assoziationen hineinlesen wie in die Muster eines Rorschach-Tests. Sie fließen, changieren, werden heller und dunkler, und wenn sie gut lasiert sind, dann sind sie heute so frisch und leuchtend wie vor fast 200 Jahren. »Sie altern gut«, wie man so schön sagt. Sie verlieren nicht an Wert, im Gegenteil, sie speichern Geschichte und Geschichten. Sie begleiten uns, und wenn wir Glück haben und uns kein Mr. Boggis dazwischenkommt, dann fühlen wir uns mit ihnen geborgen wie in »fine old kegs«. Dann spiegeln die Maserungen und die vielen Verästelungen, die kleinen Unterschiede in einer ansonsten vielleicht symmetrisch gedachten Gestaltung etwas von uns wider. Das und die Wärme, die ein mit Holz gestaltetes Interieur, egal ob traditionell oder modern, signalisiert und sogar »wirklich«, physisch ausstrahlt: kein Vergleich mit pseudo-modischer Möblage zum baldigen Verschleiß. Den Unterschied möcht’ ich, wie’s bei uns in der Familie geheißen hat, Klavier spielen können. Am besten auf einem Konzertpiano, mit einem Resonanzboden aus dem gewachsenen Holz der Rotfichte.