Daten zum Objekt

Standort

Keutschach/AT Google Maps

Bauherr:in

Pyramidenkogel Infrastruktur GmbH & Co. KG, Keutschach/AT, www.pyramidenkogel-neu.at

Architektur

Klaura Kaden + Partner ZT GmbH Architekten, Klagenfurt/AT

Statik

Lackner + Raml Ziviltechniker GmbH, Villach/AT

Sägewerk

Hermann & Müller GesmbH & Co KG, Bruck / Glocknerstraße/AT, www.hermann-mueller.at

Produzent Brettschichtholz

Rubner Holzbau GmbH, Ober-Grafendorf/AT, www.holzbau.rubner.com

Stahlbau

Zeman Stahlbau, Wien/AT, www.zeman-stahl.com

Windkanalversuche und windtechnisches Gutachten

Wacker Ingenieure, Birkenfeld/DE, www.wacker-ingenieure.de

Prüfingenieur

Création Holz GmbH, Herisau/CH, www.creation-holz.ch

Höhe

Gesamthöhe mit Antennenspitze: 100 Meter

Bauzeit

Oktober 2012 bis Juni 2013 (8 Monate)

Verbaute Menge Lärchenbrettschichtholz:

500 m3

Verbaute Menge Fichtenbrettsperrholz:

100 m³ (für den Bodenbelag der Besucherplattformen)

Fertigstellung

2013

Typologie

An den Grenzen der Vorstellungskraft

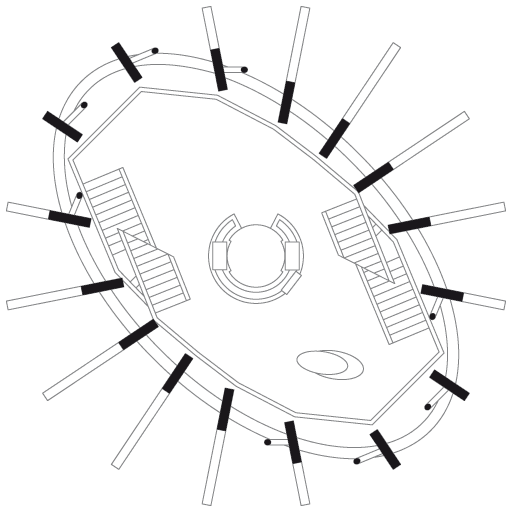

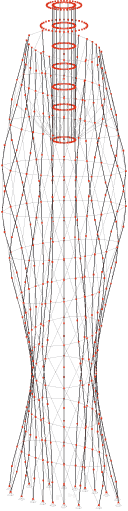

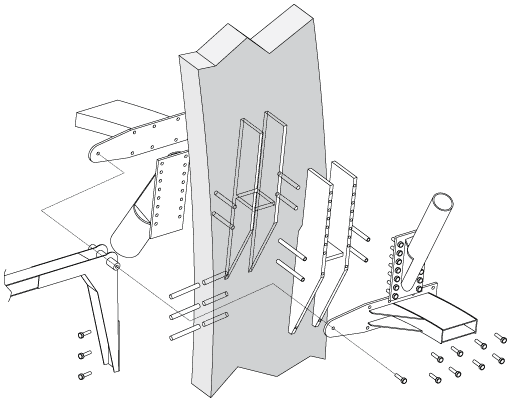

Der neue Aussichtsturm am Kärntner Pyramidenkogel wurde bereits vielfach beschrieben: die offene, elegant bewegte Form, die 16 gekrümmten Brettschichtholzträger aus heimischer Lärche, welche die konstruktive Grundlage darstellen, die nach oben »wandernden« Ellipsen, die dem Turm seine spezifische Gestalt verleihen, die Stahlringe und diagonalen, die das Bauwerk aussteifen, die bisher bei einem Aussichtsturm aus Holz unerreichte Höhe von 100 Metern bis zur Antennenspitze, die technische Raffinesse der Holz-Stahl-Verbindungen, die langwierige Vorgeschichte vom Wettbewerb 2007 bis zur Umsetzung 2013, die dank Vorfertigung kurze Bauzeit von nur vier Monaten, die 120 Meter lange Rutsche, die mutige Besucher in Rekordzeit wieder zu Boden bringt, und nicht zuletzt die großartige Aussicht.

Ein Bauwerk also, das Innovation in Form und Konstruktion miteinander vereint und damit in gestalterischer und technischer Hinsicht State of the Art ist. Doch wäre diese Leistung auch ohne digitale Hilfsmittel möglich? Ohne Zeichenprogramme, die vom Entwurf bis zur Werkstattplanung zum Einsatz kommen? Ohne digitale Simulationen, welche die komplexe Geometrie darzustellen vermögen? Ohne CNC-Fräsen und computergesteuerte Kräne, die die einzelnen Teile zuerst herstellen und dann montieren?

An einem trüben Tag Ende Dezember treffe ich Architekt Dietmar Kaden und Tragwersplaner Markus Lackner und stelle fest, dass diese Frage im Wesentlichen sehr schnell – »die Leistung erbringt in jedem Fall der Mensch« –, im Detail aber nicht so einfach zu beantworten ist. Also analysieren Architekt und Tragwerksplaner schrittweise, welche maßgeblichen Werkzeuge bei der Planung und Umsetzung des Turms am Pyramidenkogel zum Einsatz gekommen sind.

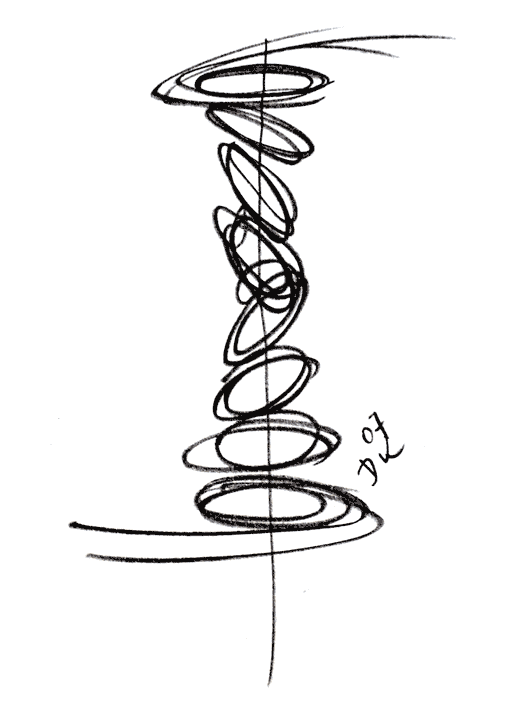

Am Beginn stand eine Handskizze von Dietmar Kaden, in der die wesentliche Charakteristik des Turms als bewegte, transparente Skulptur bereits enthalten ist. Dem Tragwerksplaner Markus Lackner, der den Entwurfsprozess von Anfang an begleitete, kam dann die Aufgabe zu, diese Skizze in eine konstruktive Systematik zu bringen. In dieser Phase wechselten Hand, Auge und Computer einander als Werkzeuge ab und es fand ein reger Austausch zwischen Architekten und Tragwerksplaner statt. Parallel dazu wurden von den Architekten (analoge) Modelle gebaut und das Gezeichnete auch auf diesem Weg überprüft. Die zweidimensionalen -Autocad-Zeichnungen der Architekten wurden durch die Tragwerksplaner in 3D-Darstellungen übersetzt. Diese dienten fortan als Grundlage für alle Fachplaner, die wiederum mit ihrer jeweils fachspezifischen Software weiterarbeiteten und damit jeweils die Produktionsmaschine direkt digital ansteuern konnten. Für den Holzbau bedeutete dies etwa, dass das Projekt in der Vorplanung bereits bis ins letzte Detail vordefiniert wurde, dann von der ausführenden Holzbaufirma in das im Holzsystembau gängige Programm hsbcad übertragen wurde und die CNC-Fräsen von diesem aus angesteuert wurden.

Der Einsatz digitaler Werkzeuge reichte jedoch noch weiter: Maßgebliche statische Einflussgröße ist die Windlast. Um das Verhalten der Konstruktion und damit die Dimensionierung der Bauteile präzise definieren zu können, wurden Windkanalversuche gemacht, deren Ergebnisse direkt in entsprechende Rechenprogramme einflossen. Auf dieser Grundlage konnte eine Re-Dimensionierung vorgenommen werden, die das Bauwerk nicht nur billiger, sondern auch schlanker machte. Schließlich entwickelten die Tragwerksplaner mithilfe von Computersimulationen ein Montagekonzept, das auf die Belastbarkeit der mobilen, computergesteuerten Kräne abgestimmt war.

Trotzdem, so betont vor allem Markus Lackner, wären Planung und Umsetzung des Turms auch ohne digitale Werkzeuge möglich gewesen, da es sich nicht um eine beliebige Form handelt, sondern um eine in ihrem Kern einfache Geometrie mit eindeutigen Gesetzmäßigkeiten und sich wiederholenden Elementen. Die nötige handwerkliche Genauigkeit wäre eine – bewältigbare – Herausforderung gewesen, Kosten-, Material- und Zeitaufwand ohne Computer jedoch um ein Vielfaches höher. Und Dietmar Kaden ergänzt: »Der Computer war extrem hilfreich, was die Unterstützung unserer Vorstellungskraft betrifft. Wir sind diesbezüglich immer wieder an unsere Grenzen gestoßen. Andererseits haben wir auch erkannt, dass sich nicht alles simulieren lässt und das endgültige Ergebnis vor allem im räumlichen Erleben noch Überraschungen birgt.«