Schon jetzt leben 75 Prozent der Europäer in oder in der Nähe von Städten – in Zukunft werden es noch mehr sein. Damit die Städte auch in Zukunft lebenswert bleiben, müssen wir diese nachhaltig entwickeln. Nachhaltige Entwicklung heißt, dass ökologische, ökonomische und gesellschaftliche Belange gleichermaßen berücksichtigt werden und dass der Klimawandel dabei ebenso in den Blick genommen wird wie Fragen der Ressourcenschonung und der Energieeinsparung. Gut darstellen lässt sich der Zusammenhang zwischen Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft mithilfe des sogenannten Dreikreismodells.

Dies ist ein Dreikreismodell mit dem Fokus auf Bauen mit Holz.

Gesellschaft

- Sicherung der Grundbedürfnisse und Grundrechte

- Schutz der menschlichen Gesundheit

- Wahrung des sozialen Friedens

Schutz der menschlichen Gesundheit

Zu den Folgen des Klimawandels zählt man auch die extremen Wetterereignisse wie Überflutungen, Stürme und Hitzewellen. Überflutungen und Stürme haben bereits jetzt in Europa zu enormen Schäden geführt. Hitzewellen haben einen direkten Einfluss auf unsere Gesundheit. Der Bericht »Urban adaptation to climate change in Europe« (Urbane Anpassung an den Klimawandel in Europa) der EEA (European Environment Agency) bestätigt, dass es schwerwiegende Folgen für die Städte haben wird, wenn diese keine Anpassungsmaßnahmen vornehmen. Hierzu zählt sie u. a. einen besseren Umgang der Städte mit der Natur z. B. durch mehr grüne Infrastruktur. Ein Beispiel dafür ist die Stadt Manchester, die die Anzahl der Grünflächen erhöht hat, um so die durchschnittlichen Oberflächentemperaturen zu reduzieren.

Ökonomie

Minimierung der Lebenszykluskosten

- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

- Erhalt von Kapital/Wert

Lebenszyklus

»Für Objekte mit langfristiger Perspektive ist der gesamte Lebenszyklus, also der Aufwand für Erstellung, Betrieb, Instandhaltung, Modernisierung und Nutzungsänderungen sowie ein allfälliger Rückbau einschließlich Entsorgung, ausschlaggebend. Deshalb sind Investitionen ohne Berücksichtigung der Folgekosten und Betriebsenergie sowie ohne Berücksichtigung der grauen Energie unzureichende Entscheidungsgrundlagen.«(1) Bereits in der Planungsphase legt man die zu erwartenden Folgekosten fest, später hat man auf diese – genauso wie auf den Energiebedarf und die CO2-Emissionen – nur mehr wenig Einfluss. Für den Rückbau sollten die Materialien möglichst zerstörungsfrei trennbar und wiederverwendbar sein. Um die Nachhaltigkeit eines Gebäudes beurteilen zu können, gibt es verschiedene Zertifizierungslabels.

Ökologie

- Schutz der natürlichen Ressourcen

- Schutz des Ökosystems

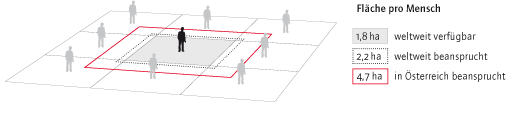

Ökologischer Fußabdruck

Als ökologischen Fußabdruck bezeichnet man die Fläche auf der Erde, die notwendig ist, um das Leben und den Lebensstandard einer Person dauerhaft zu ermöglichen. Darin sind Flächen-, Ressourcen- und Energieaufwand enthalten, die zum Wohnen, zur Produktion der Kleidung, Nahrung und der Gebrauchsgegenstände aufgewendet werden, aber auch zum Abbau des erzeugten Abfalls und zur Bindung des durch alle Aktivitäten freigesetzten Kohlendioxids. Indem der Energie- und Ressourcenverbrauch mit der Fähigkeit der Erde, diese bereitzustellen, verglichen wird, kann der ökologische Fußabdruck als Indikator für die Nachhaltigkeit herangezogen werden.

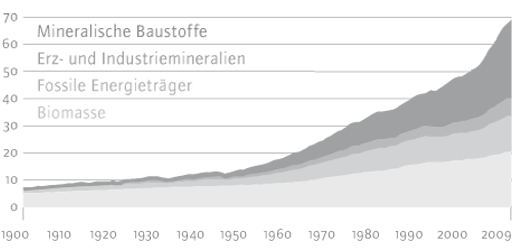

Ressourcenbedarf

»Die einstmals unerschöpflich scheinenden Rohstoffquellen versiegen. Der Gipfel der Ölproduktion ist wohl erreicht. Die Experten debattieren nur noch darüber, ob das Öl in zwanzig oder fünfzig Jahren zu Ende geht. Mit anderen Ressourcen, z. B. wertvollen Metallen, sieht es nicht viel besser aus. Wir stoßen an die Grenzen vieler natürlicher Systeme. Die überhastete Ressourcenausbeute löst den spürbaren Klimawandel aus, der unsere Lebensgrundlagen gefährdet. Je mehr Rohstoffe knapp und entsprechend teuer werden, umso mehr wird es sich lohnen, energie- und ressourceneffiziente Produkte herzustellen, d. h. Verbrauch und Abfall zu vermeiden, Materialkreisläufe zu schließen, erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe zu verwenden.«(2)

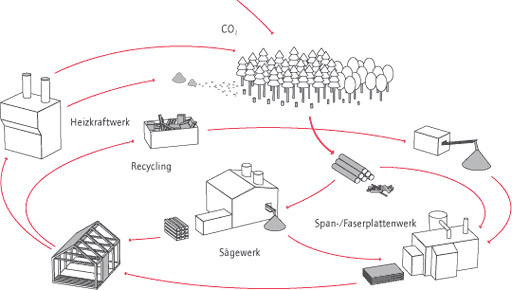

Stoffströme

Baustoffe, die einem Bauwerk an dessen Lebensende wieder entnommen und recycelt werden können, stehen auch zukünftig zur Verfügung.

(1) Stadt Zürich, Amt für Hochbauten: Einmaleins. Nachhaltiges Bauen für Bauherren und Planer, Zürich 2009.

(2) Manfred Hegger, Matthias Fuchs, Thomas Stark, Martin Zeumer: Energieatlas. Nachhaltige Architektur, Basel 2008, S. 26.

(3) European Environment Agency: The European Environment – state and outlook 2015, eea.europa.eu/soer (Juli 2015).

Foto

© Bruno Klomfar