Daten zum Objekt

Standort

Ginzling/AT Google Maps

Bauherr:in

Deutscher Alpenverein e. V., Neumarkt/DE, www.alpenverein-neumarkt.de

Architektur

Hermann Kaufmann+Partner zt GmbH, Schwarzach/AT, www.hkarchitekten.at

Statik

Merz Kley Partner, Dornbirn/AT, www.mkp-ing.com

Holzbau

Sohm Holzbautechnik GmbH, Alberschwende/AT, www.sohm-holzbau.at

Höhe

2.389m ü.M

Fertigstellung

2007

Typologie

Innovation durch Reduktion – Hermann Kaufmann und Arno Ritter im Gespräch

»Einer naturverträglichen Gesellschaft kann man in der Tat nur auf zwei Beinen näherkommen: durch eine intelligente Rationalisierung der Mittel wie durch eine kluge Beschränkung der Ziele. Mit anderen Worten: die ‚Effizienzrevolution‘ bleibt richtungsblind, wenn sie nicht von einer ›Suffizienzrevolution‹ begleitet wird.« Wolfgang Sachs

Arno Ritter: Dieses Zitat habe ich im Zuge der Recherche gefunden. Kannst du der Aussage zustimmen?

Hermann Kaufmann: Ja, aber nur dann, wenn ein hoher Grad an Kultiviertheit besteht. Ich meine damit, dass es nur Menschen, die vom übermäßigen Wohlstand satt sind, leicht fallen wird, auf Überflüssiges zu verzichten und darin neue Qualitäten zu entdecken. Um direkter und schneller diese Erfahrungen zu machen, ist der Berg ein guter Lehrer, somit kann uns das Bauen in diesen Umgebungen das einfache Bauen lehren.

Arno Ritter: Nimmt man das Thema der sogenannten Hütte als Metapher für eine Haltung, so kann man erkennen, dass die Hütten zum Beispiel von Heidegger bis Wittgenstein Bauten waren, die sich durch einen Rückzug aus der Welt, die Reduktion von Raum und die Beschränkung auf das Wesentliche im Verhalten auszeichnen. Betrachtet man deinen Ansatz bei der Olpererhütte, so steht dieser in jener Tradition wie auch in der Tradition des Bauens in den Bergen und folgt zugleich dem aktuellen Begriff der Suffizienz in der Architektur, der unabhängig vom Standort des Gebäudes von Bedeutung ist. Wie würdest du den Begriff der Suffizienz in der Architektur und im Holzbau definieren?

Hermann Kaufmann: Suffizienz bedeutet für mich Verzicht auf alles Unnötige und die Entdeckungsreise in die Grenzerfahrungen der eigenen Ansprüche – ein entschlacktes Dasein ohne unnötigen Ballast.

Arno Ritter: Ein wesentlicher Begriff in diesem Zusammenhang ist die Robustheit eines Gebäudes bezüglich seiner Nutzung und seiner Lebensdauer. Wie würdest du den Begriff definieren?

Hermann Kaufmann: Der Begriff Robustheit ist vielseitig anwendbar. Schon die spezielle klimatische Situation auf 2.400 Metern Seehöhe verlangt ein robustes Baugefüge. Je einfacher die Bauteilfügungen und je klarer die konstruktiven Lösungen sind, umso langlebiger und widerstandsfähiger, umso robuster wird das Haus sein. Robustheit gibt es aber auch in der Gestaltung.

Je weniger modisch etwas ist, umso länger wird es in der architektonischen Wahrnehmung bestehen. Es ist meine Erfahrung, dass Gebäude, die ihre Form aus den diversen Bedingungen des Ortes und der Aufgabe ableiten, also auf verschiedenen Ebenen verständlich und lesbar sind, eine wichtige Grundlage für gestalterische Robustheit erhalten. Nicht zuletzt ermöglichen einfache strukturelle Konzepte eine Robustheit gegenüber sich ändernden Nutzungen.

Arno Ritter: Ein wesentlicher Aspekt deines Entwurfs bei der Olpererhütte war der Ansatz der »Innovation durch Reduktion«. Dieses Konzept ist aber allgemeingültig und kein Alleinstellungsmerkmal für das Bauen in den Bergen oder von Berghütten.

Hermann Kaufmann: Da hast du recht, das ist ein sehr aktuelles Thema in der Architektur. Die nächste Stufe in der Weiterentwicklung des Bauens wird die Frage nach dem notwendigen Maß an Technik für unsere Bauten sein. Wir haben uns in den letzten Jahren viel zu sehr auf diese verlassen in der Hoffnung, dass sie und nicht die Architektur die Probleme der Energieeffizienz lösen und zugleich unseren Komfortanspruch vollkommen befriedigen wird. Das war ein Trugschluss, denn die Technik ist zu anfällig, benötigt viel Erhaltungsaufwand und die rasanten Entwicklungen in diesem Bereich lassen die Systeme schnell altern. Ich bin überzeugt, dass es um eine Rückbesinnung auf die Möglichkeiten der Architektur gehen muss, der intelligenten Baukonstruktionen, dass also zu fragen ist: Wie kann ich mit den Mitteln des klimatisch angepassten Bauens die grundlegenden Ansprüche nach Wohlbefinden unter Einhaltung eines limitierten Energieverbrauchs befriedigen?

Arno Ritter: Im Fall der Olpererhütte hast du den Begriff des »hölzernen Steines« geprägt. Was meinst du damit?

Hermann Kaufmann: Die alten Berghütten waren meist aus Stein gebaut. Durch die Verfügbarkeit des Materials, das Vorhandensein von billigen Arbeitskräften und die eingeschränkten Transportmöglichkeiten war das naheliegend. Das historische Bild der Hütten ist also vom Stein geprägt, von grauen Gebäuden im Grau der Steine. Das Grau des verwitterten Holzes erzeugt ein identisches Bild. Das hat mich dazu verleitet, den Ausdruck des »hölzernen Steins« zu verwenden.

Arno Ritter: Dir ging es bei der Olpererhütte auch darum, diese so zu planen, dass sie wie die alten Heuhütten auf den Almen am Standort verrotten kann. Was bedeutet dieser Ansatz beim Planen und Bauen mit Holz?

Hermann Kaufmann: Wir fliegen mit viel Aufwand eine Menge Materialien auf die Berge. Da ist es naheliegend, dass am Ende des Lebens des Gebäudes nicht Sondermüll wieder retour transportiert werden muss, sondern dass Materialien verwendet werden, die dort verrotten und in den natürlichen Kreislauf zurückkehren können. Das geht natürlich nicht zu 100 Prozent, aber der Hauptmassebaustoff bei der Olpererhütte ist Holz, das kann wiederverwendet oder thermisch verwertet werden oder verrottet einfach. Diese Eigenschaft der nachwachsenden Rohstoffe verspricht einen Lösungsansatz der Ressourcenfrage im Bauen.

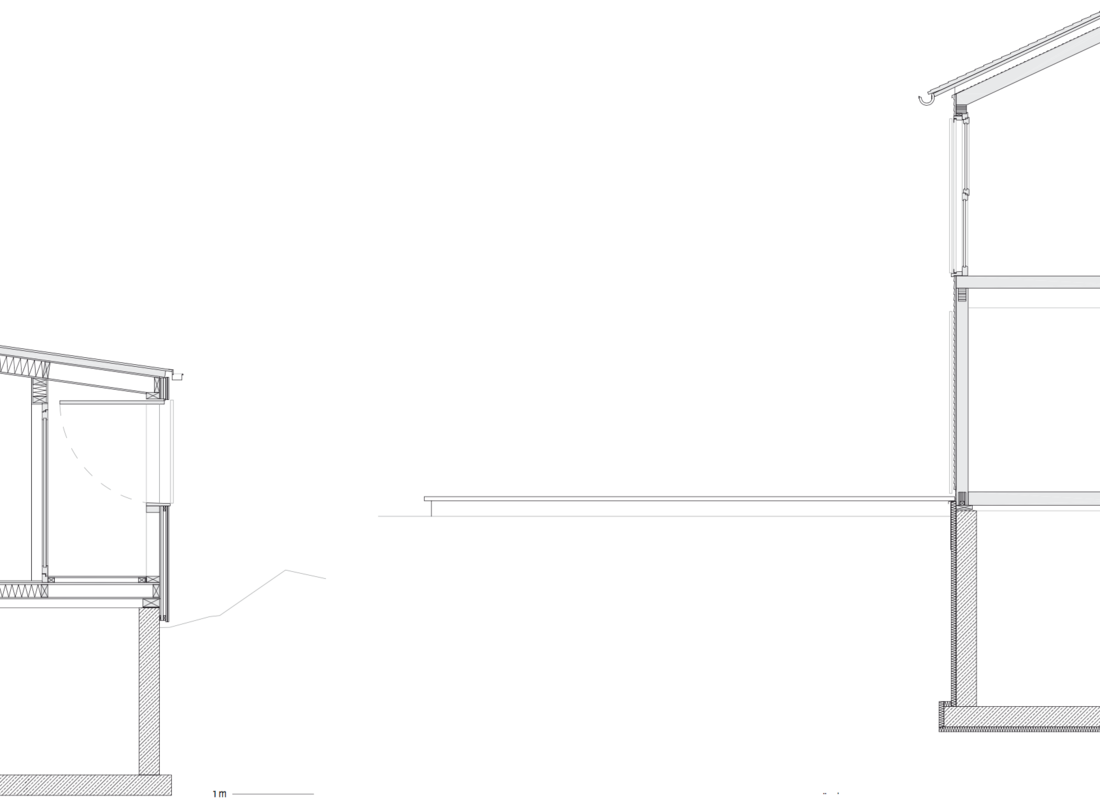

Arno Ritter: Im Zillertal gibt es eigentlich zwei Olpererhütten, weil es ein Sommer- und ein Winterhaus gibt. Wie unterscheiden sich diese beiden Bauten voneinander und kann man ihre konstruktiven Ansätze auch in anderen Zusammenhängen einsetzen?

Hermann Kaufmann: Das Sommerhaus ist über fünf Monate bewirtschaftet, das Winterhaus wird nur sporadisch genutzt und muss daher schnell aufgeheizt werden können. Ich habe daher unterschiedliche Konstruktionen angewendet, für das Sommerhaus eine Hülle aus Brettsperrholz mit seinen guten Dämm- und Speichereigenschaften. Damit wird das Gebäude klimatisch träge, es reagiert nicht sofort auf Temperaturwechsel. Für das Winterhaus habe ich eine leichte Tafelbauwand eingesetzt mit einer Wärmedämmung aus Holzfasern, einer inneren und äußeren Beplankung aus dünnen Dreischichtplatten und einer hinterlüfteten Außenverschalung. Somit wird das Haus in weniger als einer Stunde behaglich warm, sobald der Gast den Ofen heizt – ein Grundprinzip für sporadisch benutzte Gebäude auch in anderen Situationen.

Olpererhütte - ein Sommer- und ein Winterhaus

Winterhaus (links)DachaufbauVollschalung 18mm WandaufbauVertikalschalung Fichte 2 x 24mm |

Sommerhaus (rechts)DachaufbauHolzschindeln Lärche WandaufbauHolzschindeln Lärche |

Literatur

Herman Kaufmann Wood Works, Otto Kapfinger (Hg.), Springer Verlag, Wien 2009