Daten zum Objekt

Standort

Frankfurt am Main/DE Google Maps

Bauherr:in

Messe Frankfurt Venue GmbH, Frankfurt am Main/DE, www.messefrankfurt.com

Architektur

Hascher Jehle Architektur, Berlin/DE, www.hascherjehle.de

Statik

rsp Remmel + Sattler Ingenieurgesellschaft mbH, Frankfurt am Main/DE, www.rsp-ingenieure.com

Holzbau

WIEHAG Holding GmbH, Altheim/AT, www.wiehag.com

Fertigstellung

2009

Typologie

Weit gespannt mit Holz

Die 2009 fertiggestellte zweigeschossige Messehalle 11 des Planungsbüros Hascher Jehle Architektur fasst zusammen mit dem dazugehörigen Portalhaus den westlichen Bereich der Frankfurter Messe städtebaulich neu ein. Der Gebäudekomplex mit Außenmaßen von 196,7 mal 114,8 Metern und einer Höhe von über 27 Metern gehört zu den größeren am Gelände der Messe Frankfurt. Das Dach der Messehalle zeigt eindrucksvoll den Einsatz von Holz für weit gespannte Tragwerke. Es ist eine Einfeldträgerkonstruktion mit einer Stützweite von 79 Metern und beidseitiger Dachauskragung von 17,4 Metern. Enorm sind bereits die Abmessungen der Fachwerkgurte: Der Ober- und Untergurt haben eine Breite von 73 cm, der Obergurt eine Höhe von 68 cm und der Untergurt von 64 cm. Die enorme statische Höhe der Träger – sie schwankt zwischen 5,2 Metern in den Auflagerpunkten und 6 Metern in Feldmitte – machte eine komplette Vorfertigung der Fachwerkträger unmöglich. Die abschließende Montage fand auf der Baustelle statt. Der Obergurt wurde in zwei Segmenten mit je 39 Metern Länge vorgefertigt und auf der Baustelle zusammengefügt. Im Falle des Untergurts waren drei Segmente nötig, wobei der mittlere eine Länge von 50 Metern hatte.

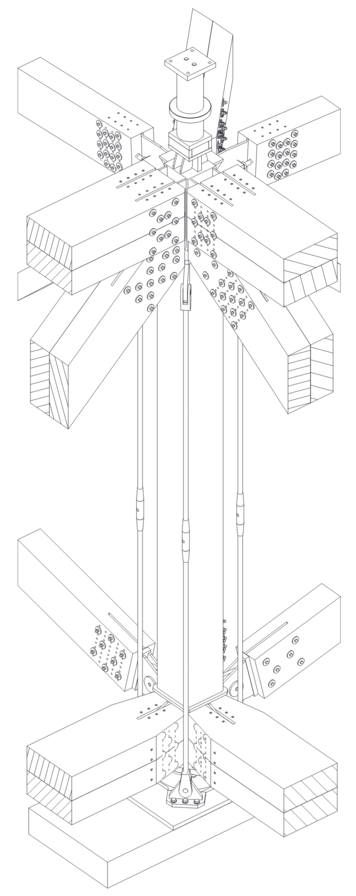

Die bis zu 6,6 Meter hohen Fachwerkträger aus Fichten-Brettschichtholz werden diagonal durch metallische Zugseile ausgefacht, deren Anzahl und Querschnitt an die auftretende Belastung angepasst wurden – eine im Gegensatz zu reinen Druck bzw. Zugdiagonalen aus Holz sehr filigrane Konstruktion. Die in Gegenrichtung angebrachten Diagonalen sind nur im Fall von Sogkräften, die im Vordach oder im Feld auftreten können, notwendig. Der Anschluss zur Übertragung der Zugkräfte besteht in Stahllaschenverbindungen und schräg eingedrehten Schrauben. Die enormen Kräfte, die in den Schnittpunkten der Fachwerkkonstruktion auftreten, erforderten – ebenso wie einige geometrische Besonderheiten der ausgeführten Konstruktion – Neuentwicklungen in der Verbindungstechnik. Bei den maßgeblichen Details der Knotenpunkte kam man daher mit nur zwei prinzipiell unterschiedlichen Knotenverbindungen aus.

An den Knotenpunkten der spitz zulaufenden Fachwerkauskragungen sind drei bis fünf Holzbalken miteinander verbunden, deren statische Achsen sich in einem Punkt schneiden. Hier garantieren Schlitzbleche und Stabdübel die geforderte Stabilität. Um die Tragsicherheit zusätzlich zu sichern, wurden Vollgewindeschrauben beidseitig des Stahlschwerts eingelassen. Sie liegen in einem Winkel kleiner als 90 Grad zu den Stabdübeln und quer zur Faserrichtung des Holzes.

Für die Knotenpunkte im Feldbereich lagen andere Bedingungen vor. Hier wurde bewusst kein gemeinsamer Schnittpunkt der Stabachsen gesucht. Stattdessen wurde der Schnittpunkt der Diagonale mit dem Gurt nahe an die Gurtoberfläche gelegt, um direkt vom aufgehenden Pfosten aufgenommen werden zu können. Der Vorteil dieser Ausführung ist, dass die Vollgewindeschrauben nur die Horizontalkomponente der Diagonalen aufnehmen müssen. Durch die in einem Winkel von 45 Grad eingedrehten Schrauben entsteht ein Kräftedreieck zwischen Horizontalkomponente und Schraubenrichtung, wodurch eine zusätzliche Anpresskraft der Stahlplatte an das Holz entsteht. Ein statischer Nachweis mit zwei Versuchskörpern ergab eine Bruchlast von 13.000 kN und damit eine Sicherheitsreserve gegenüber der Gebrauchslast von 300 Prozent, wozu die Reibung zwischen Holz und Stahl maßgeblich beiträgt. Versagensursache war schließlich der Zugbruch der Schrauben. Die Messehalle 11 ist ein Beispiel für die Dimensionen und Leistungsfähigkeiten moderner weitspannender Holzkonstruktionen und weist im Vergleich zu einem konventionellen Stahltragwerk auch noch eine um fast 4.000 t bessere CO2-Bilanz auf.